家づくりは一生に一度の大きなイベント。

その第一歩となる地鎮祭の流れを理解することは、スムーズな家づくりのために非常に重要です。

しかし、

あなた

あなた地鎮祭って何をするの?

どんな準備が必要なの?

どのような流れで時間はどれぐらい?

といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな家づくり初心者の皆さんが地鎮祭について理解を深め、安心して家づくりに取り組めるよう、地鎮祭の流れと掛かる時間から準備する物、注意点までを詳しく解説します。

この記事を読むことで、地鎮祭の流れや意義を理解し、家づくりの一連の流れを把握することができます。

家族を守るため、地鎮祭の重要性を理解し、適切に行うことで、安心して新生活を迎えることができます。さあ、一緒に家づくりの旅を始めましょう。

Contents

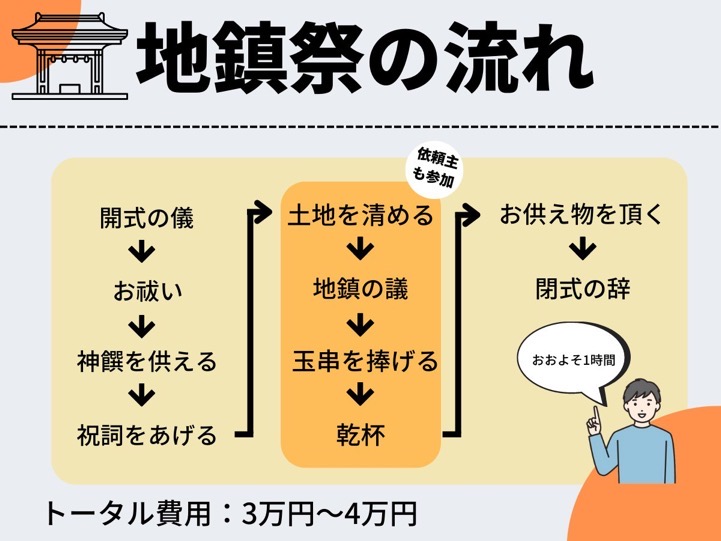

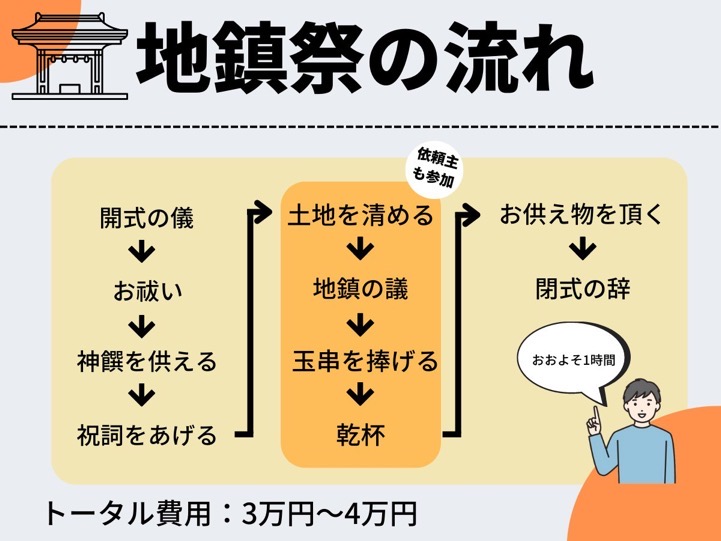

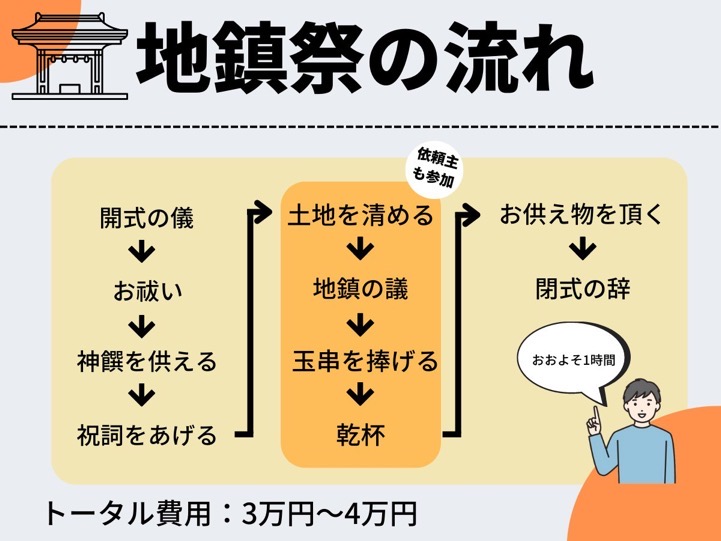

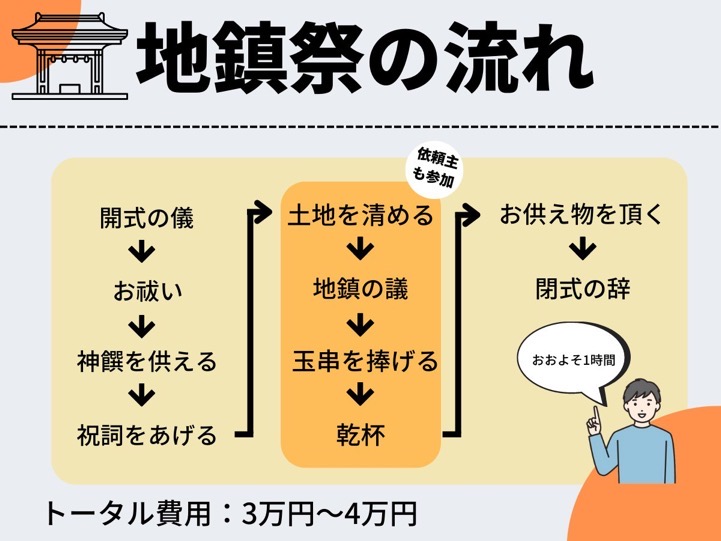

地鎮祭の流れを簡単に説明

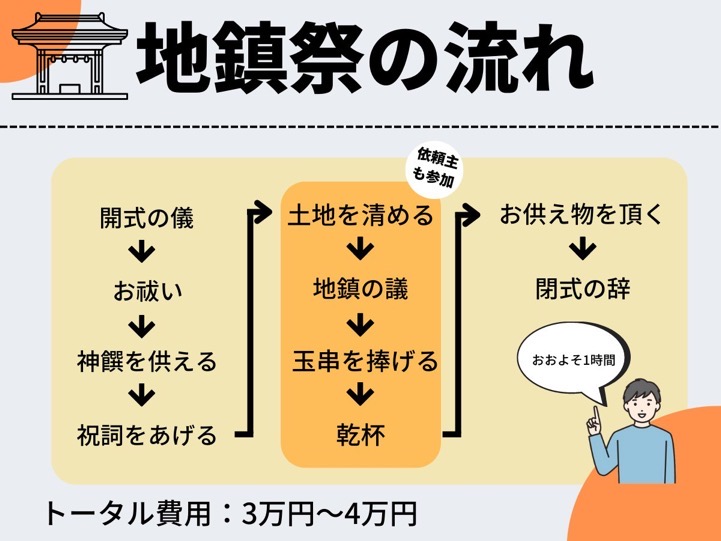

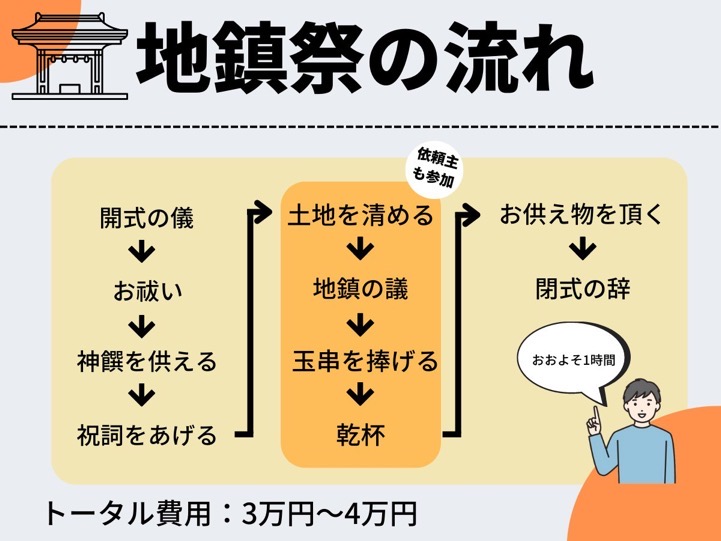

まずは地鎮祭の流れを簡単に図で説明します。

地鎮祭の流れは大まかにこんなイメージです。

図の真ん中、オレンジ色になっている部分が施主が参加する部分です。

難しそうだな〜、予習しておかなきゃ。

大丈夫、神主さんがその場で先導そてくれるから心配ないよ。

地鎮祭の詳細の流れについては後ほど細かく解説していきます。

地鎮祭とは?(何のためにやる?)

そもそも、地鎮祭ってなに?

こんな疑問もあると思うので簡単に説明していきます。

地鎮祭は「これから家を建て始めるぞ」というタイミングで建築予定地でおこなう儀式です。

住宅に限らず何かを建築する時におこないますが、必ずやらなければいけないということではありません。

ご自身の都合や家族の状況によっての判断で大丈夫です。

そもそも地鎮祭とはどんなことをするのか?なんのためにやるのかをちゃんと知って当日を迎えましょう。

どうせやるならちゃんと意味と目的を知ってやる方が気持ち的に違うよね。

地鎮祭をやる目的

土地を守る神様にその土地を使用する許可をもらって、工事の安全を祈願するのが目的の儀式です。

この他にも「新しくできる建物に3つの宝を招く」という意味もあります。

3つの宝とは

- 健康

- 財産

- 和合(わごう)

『和合』とは「親しみ合うこと」、「仲良くすること」という意味の言葉。

ちなみ日本では神式の地鎮祭が一般的ですが、仏教式、キリスト教式などもあるようです。

気になる方は調べてみると面白いかもしれませんね。

自分の信仰している宗教が明確にある方はハウスメーカーの担当者に相談してみましょう。

神主を呼ぶ神式が一般的

先程の地鎮祭をやる目的で少し話しましたが、日本の地鎮祭は神主を呼ぶ神式が一般的です。

地鎮祭自体は業者と神主が段取りと進行をしてくれるので、わたし達は指示に従って動けば大丈夫です。

わたしの場合、地鎮祭の流れの下調べをすることなく地鎮祭に臨みましたが、神主さんが説明をしながら誘導してくれたので、行動に迷うことなく終えることができました。

今思うと、服装やマナーなどについて下調べをすることなく地鎮祭を迎えたことに対して、「我ながら何も考えてないなー」と笑えてきます。

地鎮祭の流れと掛かる時間を細かく説明

記事の冒頭で大まかな地鎮祭の流れについて説明しましたが、こちらでは詳細の流れについて説明していきます。

施主が地縄の四角を神主と一緒に切麻(キリヌサ)という紙吹雪をまいてお清めをします。施主が地縄の四角を神主と一緒に切麻(キリヌサ)という紙吹雪をまいてお清めをします。

高さ30cmぐらいに盛った砂の山に「えいっ、えいっ、えいっ!」と3回鍬(くわ)を差し込みます

榊の枝を神主から受け取り祭壇にお供えして二礼二拍手一礼します。これは家族全員が対象です。

神さまにお供えした御神酒を参列者全員で乾杯します。参列者全員なので家族全員参加になります。年齢や体質も考えて飲めない方は飲んだふりで大丈夫です。

この中で施主(と家族)が実際にお清めをする項目がSTEPの「5、6、7、9」になります。

「6. 地鎮の儀」が、恐らくこの瞬間が地鎮祭の一番の見せ場です。

家族や担当者、監督、ときには近隣住民も見てますが、ここは恥ずかしがらずに丈夫でいい家が立つようにと願いを込めて思いっきりやりましょう。

恥ずかしくても一生懸命やるのがポイント!

その後に、監督さんも鋤で同じことをやります。さすが監督、場慣れしているのか恥ずかしがることなく堂々とやってくれました。

「9. 乾杯」では、ご時世のこともあり全員が飲んだふりで済ませました。

※同じ盃を回し呑みするわけではありません。

この流れの地鎮祭で掛かる時間は1時間〜1時間30分ぐらいが目安になります。

地鎮祭のスムーズな進め方と用意するもの

地鎮祭を行う際には、準備する物の選び方や具体的な手順を知ることが大切です。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

地鎮祭の準備に必要なものとその選び方

地鎮祭を行うためには、いくつかの準備する物があります。

それは、神主さんへの謝礼やお供え物、地鎮祭で使う道具などです。

地鎮祭に向けて用意するもの

- 神主さんへの謝礼(玉串料)

- お供え物

- 地鎮祭で使う道具

ボクの場合、準備したのは神主さんへの謝礼だけ。

あとはハウスメーカーや神主さんが準備してくれたよ。

恐らく、大半のケースがわたしと同様で、神主さんへの謝礼(玉串料)だけで済むと思います。

ですが、他にも準備するパターンもあると思うので、それぞれについても説明していきますね。

神主さんへの謝礼は、神社によって異なりますが、一般的には2万~3万円が相場とされています。

お供え物については、神社や地域の風習によりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

地鎮祭で使う道具は、一部を自分で用意することもありますが、神社や建築会社が用意してくれることもあります。

自分で地鎮祭を段取りするときの手順

自分で地鎮祭を段取りするときの手順について説明します。

基本はハウスメーカーが段取りしてくれるので、段取りをお任せできる人は読み飛ばしてください。

まず、地鎮祭の日程を決め、神社に依頼します。

次に、地鎮祭の準備物を揃えます。そして、当日は神主さんの指導に従って、地鎮祭を行います。

最近ではあまり気にしませんが、なるべく吉日を選びましょう。

地元の神社やご祈祷で有名なところなど自分の好みで大丈夫です。

使う道具や祭壇はネットで調べれば出てきます。お供え物は地域の風習を調べてみてください。

流れについては神主さんにお任せでOKです。

これらの手順を踏むことで、自分で地鎮祭を行うことができます。

地鎮祭を行う際の注意点とリスク、そしてその対処法

地鎮祭を行う際には、服装やマナー、費用などについて注意が必要です。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

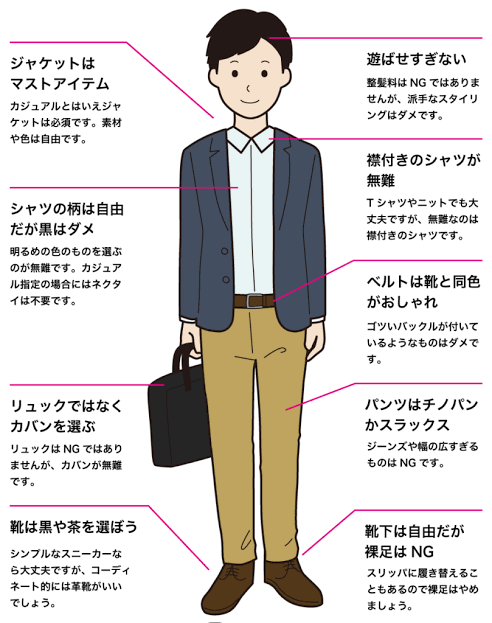

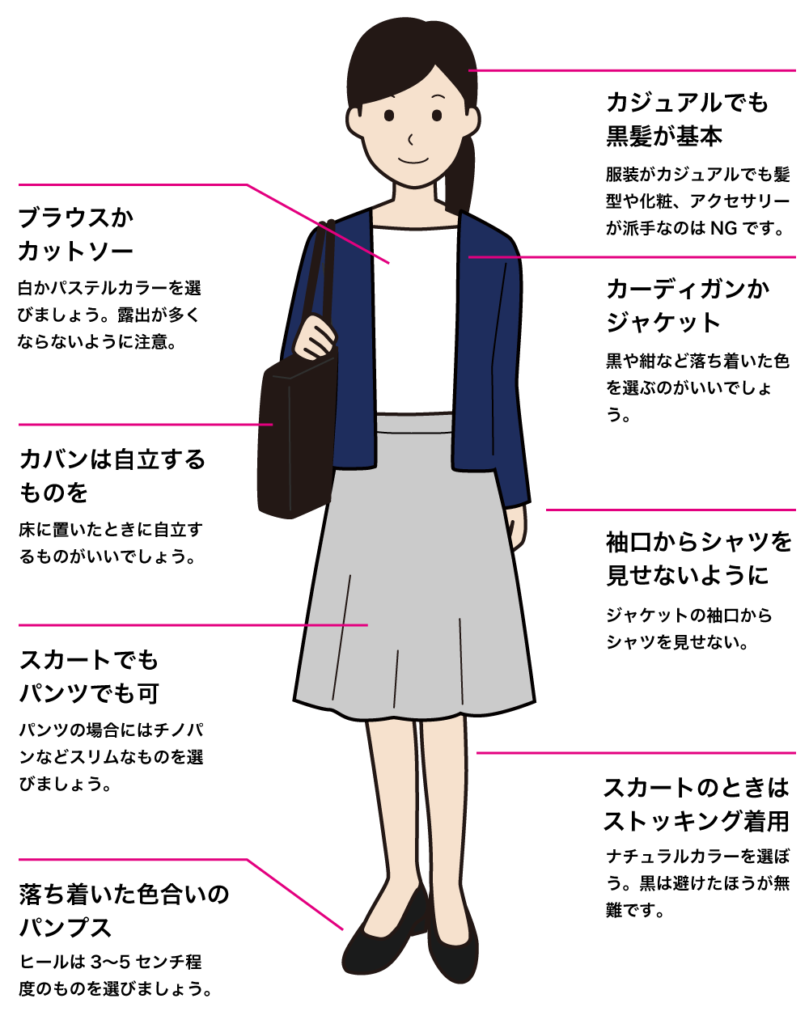

地鎮祭を行う際の服装

地鎮祭は神様への敬意を示す大切な儀式なので、服装やマナーには十分注意しましょう。

一般的には、男性はスーツ、女性はワンピースやスーツなど、きちんとした服装が求められます。

ですが、最近では少しカジュアルな服装でも大丈夫です。

完全に普段着だとダメ出すが、フォーマルが苦手な方はフォーマルよりなカジュアルな服装にしましょう。

地鎮祭の服装についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事も読んでみましょう。

≫個人宅でする地鎮祭の服装はどんな服装?失礼のない服装で安全で丈夫な家を祈願

地鎮祭にかかる費用はどれぐらい?

地鎮祭には、神主さんへの謝礼やお供え物など、いくつかの費用が発生します。

これらの費用は、神社や地域の風習によりますので、事前に確認しておきましょう。

・ 神主さんへの謝礼・・・一般的には2~3万円の玉串料

・お供え物・・・米、奉献酒、塩、魚、3種以上の野菜、3種以上の果物、その他神社によって(値段は1万円程度)

よくある質問

地鎮祭は、新しい家を建てる前に行う大切な儀式です。神々に敬意を表し、家族の安全と幸せを祈るためのものです。神主さんの指導のもと、祈祷から地鎮の儀、祝詞奏上までの流れで行われます。

地鎮祭を行うには、神主さんへの謝礼やお供え物、地鎮用の道具などの準備が必要です。これらの準備物は神社や建築会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

地鎮祭の際には、日取りや服装、近隣への挨拶などに気をつけるべきです。特に服装はフォーマルなものが基本となります。また、地鎮祭の後は近隣の方々への挨拶をする場合があります。これらを適切に行うことで、新しい家への一歩を踏み出すことができます。

まとめ:地鎮祭の流れと掛かる時間を徹底解説!地鎮祭の意味と当日の段取り手順

本記事では地鎮祭の流れと地鎮祭の意味や自分で段取りする場合の手順について説明してきました。

本記事の内容をサラッとおさらいしましょう。

地鎮祭は施主参加型の行事ですが、実際に何かをするのは地鎮祭の中でごく一部。

みんなが見ている中でも恥ずかしがらずにやるのがポイントです。

地鎮祭について簡単にまとめると

地鎮祭のポイントまとめ

- 家の建築予定地をお清めする(神様にお許しをもらう)儀式

- 儀式にかかる時間は、1時間〜1時間30分程度

- 玉串料2〜3万円程度

- お供物代1万円程度(準備の必要がある場合)

- 祭壇の準備は建築会社or神主がする

- 服装はフォーマルがおすすめ、キレイめカジュアルもOK

と、なります。

仏教式やキリスト教式での地鎮祭もあるようなので自分に合った様式をハウスメーカー担当者に伝えておこなうことをおすすめします。

また、地鎮祭は必ずやらなければいけない儀式という訳では無いのでその時の状況によって判断しましょう。

わたしは神頼みや願掛け、縁起担ぎをする方の人間なので、もちろん神様に見守ってもらえるように地鎮祭をやりました。

後々、トラブルが起きても嫌ですからね。

地鎮祭の流れや準備について細かく項目を上げましたが、基本的には費用の準備だけすれば後は建築会社と神主が段取りをしてくれるので心配ありません。

また、当日の流れも神主さんが教えてくれるので事前に予習しなくてもスムーズに進みますよ。

お金以外何も準備をしなかったわたしが言うんだから大丈夫!安心して式にのぞんでくださいね。

コメント